長崎と傘

『洋傘は長崎から入ってきた』

という見出しとともに、洋傘ショールの歴史(大阪洋傘ショール商工協同組合発行・昭和43年)という本には

洋傘が日本に入ってきたころの様子が書かれている。

「それは文化元年(1804年)、11代徳川家斉の時代であるが、

この年長崎に入港した11隻の唐船の積荷の舶載品目の中に「黄とんす傘一本」と記載されていた。」

詳しい説明もなく、誰が入手したのかも不詳だが、洋傘輸入の記録としては最も古いものとのこと。

「とんす(どんす)」とは、絹織物のことだそうで、どうやら黄色の絹傘が、日本に初めてやってきた洋傘らしい。

この傘はどこにやってきたかというと、もちろん出島だろう。

今は島ではなくなっているが、当時海だった場所から、入口の門を見る。海と陸の境界が残されていた。

出島で主に輸入されていたものは砂糖・蘇芳・香料・繊維類などで、傘は品目には挙げられていない。

上記の本には、傘は公式に輸入されたのではなく、船員や取引のために乗り込んできたオランダ商人が個人的に

持ち込んだり売り込んだりしていたため、相当量入っていながら、ほとんど記録として残されていない、と書かれている。

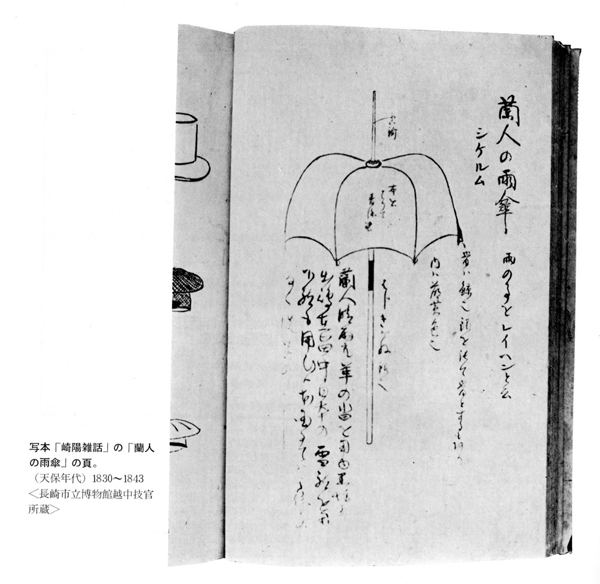

また、「崎陽雑話」という筆写本に「蘭人の雨傘」という絵入りの記録があるそうで、

この実物を見られないかと歴史博物館などに問い合わせたが、個人の所有物だそうで、見つけることは残念ながらできなかった。

だが、浜町の商店街に老舗の傘屋さんがあったので、唐突ながらお邪魔して、話を伺った。

大曲洋傘店は、明治26年(1893年)創業。現社長の山田さんで4代目とのこと。

創業当時の資料などは残っていないとのことだったが、はじめは洋傘のメーカーで、

自社で製造した傘を販売していたそうである。場所はずっと変わらず、近所にはいくつか傘屋があったらしい。

出島に入ってきた生地を使って傘をつくっていたそうだが、あの複雑な傘骨などはどうやって製造していたのだろう。

輸入していたのか、オランダ人につくりかたを教わったのか。残念ながら詳しいことはわからなかった。

きっと、傘に限らず長崎に入ってきた西洋のいろんなものが、江戸より先に長崎でつくられ、広まっていったのだろう。

現在は販売のみをされている大曲洋傘店。安価な傘よりも、日本製のしっかりとした傘がたくさん並んでいる。

長崎で傘をつくっているメーカーや職人さんは、もういないだろうとのこと。

明治時代の洋傘は、いったいどれほど高価で、貴重で、憧れのアイテムだったことだろう。

1本の傘を長く大事に使いたい。洋傘が日本にはじめて入ってきた場所・長崎はそう思わせてくれる町だった。

No.0 HOUKO